寸止め充電と、充電効率の評価(ニッケル水素電池充放電器)

本充電器では、ぎりぎりのところで、充電を止めています。

本充電器では、ぎりぎりのところで、充電を止めています。

図中の変曲点で、充電満了とする企画です。

これは、本来はニッケル水素電池を、長持ちさせるために、やってることです。

さて、「寸止め」、とは言ってますが、ここでは、

本充電器における寸止め充電の概要を説明

した後、

どれぐらい、寸止めになってるのか。つまり、どれぐらい、電池の性能を利用していないのか。

電池によって、寸止めの程度には、差が生じるのか。

ということを、実験により検証したいと思います。

なお、本実験と実験の方法としては似たことになる、

充電の効率はどうよ。

ということも、ついでに調べたいと思います。

なお、残念ながら、

寸止め充電により、電池はどれぐらい、寿命を延ばすことになるか。

というのが、本当は知りたいところではありますが、これは、膨大なテストが必要で、お仕事でやらないと、無理っぽいので、あきらめ、です。

1.本充電器の、寸止め充電の概要

2.寸止めは、どれぐらい寸止めなのか、実験

3.まとめ

1.本充電器の、寸止め充電の概要

1.1.ニッケル水素充電値の、化学反応について

以下、理論的な話を、嘘だらけに解りやすく、説明します。

正確な説明が必要ならば、パナソニックの技術情報(充電式ニッケル水素電池の概要)等をみればいいかと。

ニッケル水素電池を充電すると、水の電気分解という、中学校で学んだような反応が起こります。

ここで酸素と水素が発生するんですが、

充電の初期から中期は、

酸素は、ニッケルと結びつきます。

水素は、水素吸蔵合金と結びつきます。

となり、順調に充電されることになります。(以下、これを、「充電反応」と呼ぶことにします。)

ところが、充電が終わりのほうになると、、ニッケルや水素吸蔵合金が足りなくなります。

このままほうって置くと、水素と酸素が、電池の中で発生し続け、内圧が高くなっていきます。

このままでは爆発するのでなんとかしなきゃ、という仕組みがニッケル水素電池の中で発生します。

この反応は、水の電気分解の逆の反応そのものです。で、電池は発熱する、という代償を払い、

内圧の上昇を防ぐようなことになっています。(以下、これを、「おなかいっぱい反応」と呼ぶことにします。)

と言う具合です。つまり、

「充電反応」とは、

水の電気分解をして、発生するはずの水素や酸素が、ニッケルや、水素吸蔵合金に吸収される。

「おなかいっぱい反応」とは、

水の電気分解をするんだけど、発生した水素や酸素が、その逆反応を起こし水になり、熱が発生する。

ということです。

なお、充電をしていくと、最初はほとんど、「充電反応」、最後のほうは、ほとんど、「おなかいっぱい反応」ということになりますが、これは、いきなり切り替わるわけではありません。

充電末期になると、「充電反応」の割合が減っていき、「おなかいっぱい反応」の割合が増えていく、ということになります。

私見ですが、この、「充電反応」から「おなかいっぱい反応」への移行が、時間をかけて進むのが、性能の悪い電池、これを速やかに移行させるのが、性能のいい電池、と思っています。ま、その電池に求められる性能にもより、このあたりは、メーカーの、腕の見せ所になるんでしょう。徐々に移行するようにしたほうが、都合のいいような機器もあるかもしれません。

いずれにせよ、メーカーは、こういう、微妙な味付け(ちょっと不純物を混ぜるとか、いろいろ)を、四六時中研究している、ということだと思います。

で、「おなかいっぱい反応」の割合が、「充電反応」の割合より、大きくなってくると、電池は発熱します。

この発熱を直接測定することにより満充電を検出する方法もありますが、これは、実際問題、電池内部に、温度センサーを埋め込むような機器で使用されているに過ぎません。

乾電池形のニッケル水素充電池でそのような、満充電検出をしようとすると、大変です。電池ボックスに、センサーをつけるのでしょうが、例えば、風が吹いてる環境で充電してて、ちょっと、風が、止んだだけでも、温度が上昇して、満充電を誤検出してしまう、ということになってしまうでしょう。

一般的に、乾電池形の充電器での、満充電検出方法は、−ΔV、と呼ばれる方法で、

温度が上昇することにより、電池の内部抵抗が少なくなり、その結果、充電中の電圧が下がることを利用する。

というものです。詳細は後述します。

いずれにせよ、発熱してから、その発熱の間接的作用である、内部抵抗の低下、を検出するわけです。

当然、発熱と同時に、内圧の上昇、も起こるわけで、これは、電池の寿命と言う意味では、あまりよいことではありません。

(余談ですが、通常のニッケル水素充電値は、「ガス放出弁」、という安全装置がついており、内圧が高くなっても、ガスを逃す仕組みもついています。これが激しく発生しても、液漏れ、とかになり、爆発までは至らないようなことになっています。また、JIS-C-8708では、さまざまな過充電による事故に耐えるようなテストも課していますので、通常は安全だと思います。)

1.2.充電中電圧と、休止中電圧について

乾電池形ニッケル水素電池を、普通に単純な回路で充電するのであれば、

「定電流で充電し続け、充電中電圧を測定し、その電圧の−ΔVを検出して、満充電とする。」

となり、一般的な、急速充電の方法として、使われています。(といいつつ、最近は、そのまま実装してるようなメーカーはないように思います。)

で、本充電器の製作初期でも、最初は、そういう方法で検出しようと思っていましたが、せっかく、パソコンから制御できるので、充電、休止、といった制御が簡単にできるので、1秒充電、3秒休止、というような、パルス充電をいろいろ実験していました。

(本充電器では、充電電流量を制御することは、できないです。これをやろうとすると、パラレルポートの数に上限がある以上、何かを犠牲にしなきゃならないので。)

その結論ですが、

「1秒充電、3秒休止、というような充電方法をとる以上、

充電中の電圧を測定するより、休止中の電圧を測定するほうが、素直に電池の状態を測定できる。」

ということです。

|

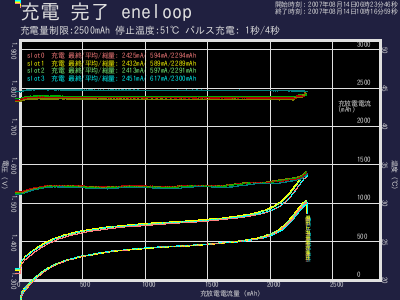

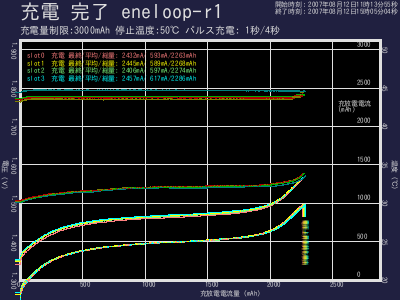

特性の素直な電池の充電グラフです。一番下に、4本重なってるのが、休止中電圧、その、0.6V上ぐらいに、同じく4本重なってるのが、充電中電圧です。

これぐらい素直なグラフであれば、充電中の電圧でもかまわないんですけど。

|

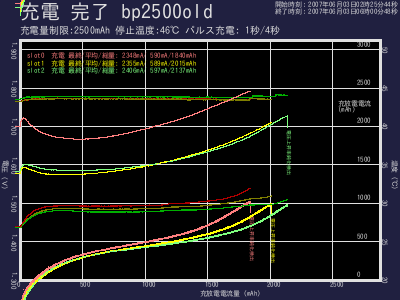

次に素直じゃない特性のグラフを2つほど。

|

充電中の電圧は、すべてのスロットで、偽−ΔV(充電初期に、電圧が下がる現象。)が、発生しています。これを回避するには、パナソニックの技術資料の充電方法についての−ΔV制御充電方法、を見ると、「充電の最初の5分間は、電圧降下を検出しない。」とあります。(0.5lt程度の充電を勧めているので、80mAh程充電するまで、ということ。)

もちろん、グラフから見て解るとおり、500mA程度でようやく、充電中電圧は上昇に向かっています。そんなことじゃ、この電池は充電できません。

(予備充電をしていないせいかも知れない、というのもありますが)

どうみても、休止中充電を監視したほうが、いいことは、わかりますよね。

|

|

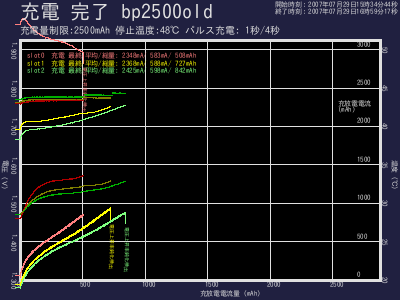

これは、さらにひどい。

ほとんど自己放電のみの電池を継ぎ足し充電したものですが、

slot0(赤系の色)の充電中電圧が、グラフの一番上に出てますが、電圧は、一度も上昇に転じることなく、満充電を検出しています。

これも、休止中電圧を監視するほうが、いいに決まってます。

|

さて、以上で、休止中電圧を監視したほうがいいことは、わかってもらえたでしょうか。

なお、グラフには現れませんが、休止中電圧を監視したほうがいい理由は他にも、電源ノイズ等の影響を受けない、等があります。

と、いいつつ、本充電器では、充電中電圧も監視して満充電検出に使用しています。これは後で述べます。

(一言で言うと、「満充電検出に、使える手段は、すべて使う。」という感じで、使っています。そのほうが、事故も少ないでしょうし。)

1.3.寸止め満充電検出→最小二乗法による、傾きの計算

ようやく、本題。本充電器の、満充電検出の、核心です。

といいつつ、たいしたことは、ないんですけど。再掲。

赤色が充電中電圧、青色が、休止中電圧です。

で、既に書きましたが、図中の変曲点を検出して、満充電としようという企画です。

ええっと、毎秒、電圧を測定してるんですが、過去120回分の計測された電圧により、最小二乗法により、傾きを計算します。で、その傾きの値が少なくなってきて、ある敷居値より少なくなったら、満充電検出、としようということです。

とはいいつつ、グラフを見ると、傾きが減少に転じるのは、図中の変曲点だけではありません。

そうです。充電の最初からしばらくは、傾きが、常に減少しています。

偽ーΔVという現象は、電池により、発生しないこともありますが、この、充電初期の傾きの現象は、すべての電池の充電で発生します。これは、充電中電圧、休止中電圧、両方に発生します。

本充電器では、どうやっているかというと、「2回目の傾きの減少を検出すると、満充電とする。」ということになります。

なお、充電中電圧は、休止中電圧に比べ、値が不安定なので、傾きを減少と判断する敷居値は、大きくなっています。

具体的には、休止中電圧は、5mV/h/h、充電中電圧は、20mV/h/hの減少でもって、満充電と判断します。

また、この敷居値は、状況により、変動させます。(ここはノウハウだらけで、説明しきれない。)

これで、ほとんど、普通の充電は大丈夫なのですが、適用できない場合があります。

|

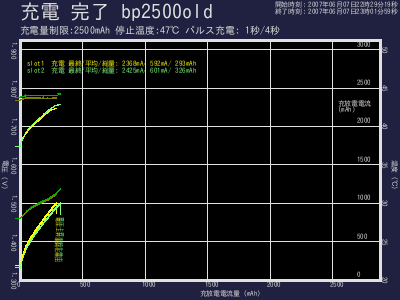

ちょっとだけ使った電池を、追い充電したものです。

単純な話で、傾きが減少に転じる1回目と2回目が、重なってしまっているために、上記の方法だけでは、いつまでたっても満充電検出とはなりません。

これに対する対策ですが、

「休止中電圧が、1.5Vを超えると、1回目の傾き減少は終わったものとする。」

ということで、回避することにしました。 |

ところが、これでも、うまくいかないケースがあります。

|

同じくちょっとだけ使った電池を充電したものですが、これは、使った後即座に充電したものです。slot0と、slot1の休止中電圧が、1.5Vまで達しません。

おそらく、ですが、放電直後で、まだ、電池の中身が、活発な状態で、先述した、「おなかいっぱい反応」が、活発に作用しているということだと思います。

これ、手っ取り早く解決するには、

さっきの、

「休止中電圧が、1.5Vを超えると、1回目の傾き減少は終わったものとする。」

というのを、1.45Vとか、1.475Vとかにすると、解決するし、

他にも、いろいろと、解決手段はあるんですけど、ま、こんなことしないからいいか、ということで、現在は諦めています。

(この充電器を製品化するのであれば、いろいろとやりますけど、ありえねー)

|

以上、述べてきたように、「寸止め充電」に限らず、

結構くたびれた電池を、充電するのに正しく満充電を検出する。

ちょっとだけ使った充電値を、充電するのに正しく満充電を検出する。

ちょっとだけ使って、即座に充電する際に、正しく満充電を検出する。

というのは、結構大変だなーと思う次第です。

ま、おそらく市販の充電器は、すべて、安全な方向に寄せてあるのでしょう。なので、古い電池は充電できない、といったことになるんだと思います。

あと、こうやって、測定したりグラフを描いて電池の特性を楽しむ(?)のでなければ、予備充電するとか、初期と、末期で、パルスの与え方を変えるとか、いろいろと、技は使えるということもあると思います。

本充電器では、グラフを描いて、楽しむのも重要な目的ですから(笑)、充電の最中で、動作を変えるのは、結構抵抗があります。なんのこっちゃ。

2.寸止めはどれぐらい寸止めなのか実験

2.1.寸止め充電をしなければ、どうなるか

寸止め充電をしなければ、どうなるでしょうか。

季節は、まだ5月。

本充電器の、ソフトウェア開発過程で、採取したデータのひとつです。

#この電池、充電器の製作過程で、いじめまくってるにもかかわらず、つまり、不活性化なんてありえない状態にもかかわらず、くたびれた曲線をしています。

#充電中電圧の測定値が、かなり高く表示されてますが、これは勘弁。

#あと、測定値が安定していないのも、勘弁。

#あと、この電池の、slot4(青)は、こういう実験を繰り返すうちに、ご臨終となりました。

で、充電末期で、普通に、−ΔVを検出しようとしていた時代のグラフです。

室温が低いので、電池の測定温度も、24℃ぐらいから始まっているにもかかわらず、35℃あたりまで達して、ようやく、満充電検出、となっています。

おそらく、ですが、これは電池ボックスの温度を測定しているだけなので、実際の電池の温度はもっと上昇していると思います。また、これが、夏だったら、もっと、高い温度まで、達していると思います。

これはこれで、正しい満充電検出方法なんでしょうけど、

電池が痛んで「もったい無い」

なんて思ってしまいまった私がここにいます(笑)。

実際、これにしても、素直に−ΔVを検出しようとしていたわけではないのは、グラフを見てもらってもわかるでしょうか。

実際には、一定回数連続して、前の値を越えなければ満充電、としていました。

ちなみに、もし、私が、この時、eneloopだけでテストしていたら、これで、満足しちゃってたと思います。それだけeneloopは、充電末期の電圧上昇、降下の傾向が鋭いです。

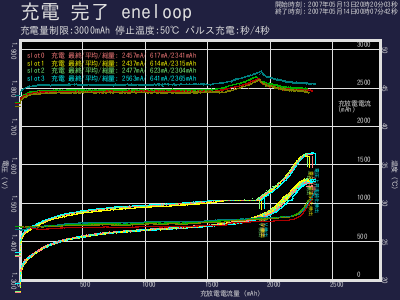

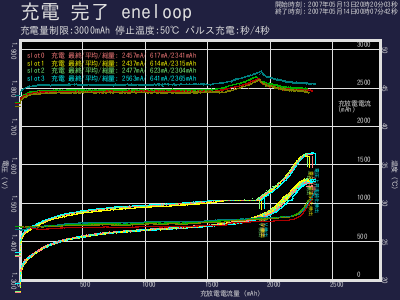

次は、まともな電池、eneloopです。

デジカメに入れっぱなしなので、結構不活性になってるはずで、一度放電して、充電したものです。

これ、さっきのグラフと比較したら、すごいことだと思いませんか?不活性してるにもかかわらずです。

充電後期の、電圧急上昇が鋭いです。

そのせいか、しばらくは、温度が上昇していません。そのおかげで、同じ充電方法をとっており、(前のより)室温が高い(開始温度が高い)にもかかわらず、それほど温度は上昇していません。

みんなこんな電池であれば、満充電検出に、凝る必要はないと思います。

#逆に言うと、いい電池を使えば、充電器は安物でいい、と思ったり。

ということで、結論としては、

「寸止め充電なんてしなくて、荒っぽい満充電検出をしても、いい電池は、結構、長持ちするが、悪い電池は、ますます、耐えられなくなってしまう。特に夏場は。」

つまり、

「体力のある奴は、いじめても、大丈夫だけど、弱い奴をいじめると、だめ。特に夏場は。」

という感じかなあと。

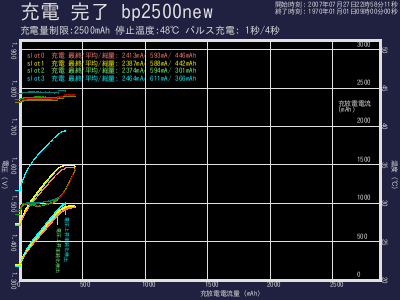

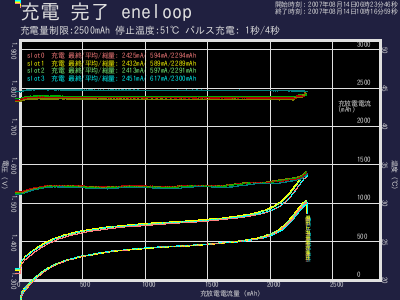

2.2.寸止め充電の充電量の評価。eneloopの場合(付、充電効率)

実験は、以下のように行いました。

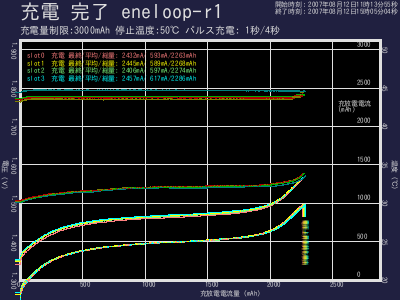

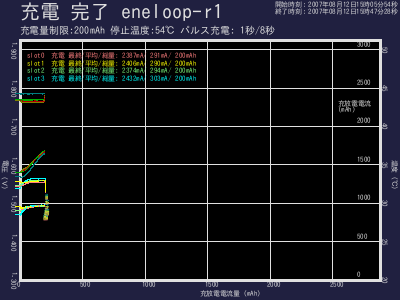

まずは、eneloop-Rです。

通常の(寸止め)充電 →30分休憩→放電→30分休憩

通常の(寸止め)充電→強制的に460mAh充電→30分休憩→放電→30分休憩

通常の(寸止め)充電→強制的に200mAh充電→30分休憩→放電→30分休憩

2000mAh充電 →30分休憩→放電→30分休憩

1800mAh充電 →30分休憩→放電→30分休憩

1800mAh充電 →30分休憩→放電→30分休憩

1600mAh充電 →30分休憩→放電→30分休憩

1000mAh充電 →30分休憩→放電→30分休憩

以上の実験で、充電電流量を横軸に、その後放電して放電できた電流量を縦軸にしたグラフです。

これを見ると、寸止め充電のところまでは、ほぼ、効率80%で充電できていますが、それ以降は、極端に効率が落ちています。

効率面では、そこそこのところで、充電をやめているのがよくわかります。

これは、温度を見てもわかります。

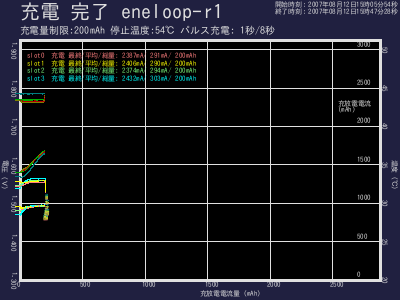

左側が、通常充電、右側がその後200mA強制充電した時のものです。

私は貧乏性なので、寸止め充電(本充電器での通常の充電方法で図の左側)の後、強制的に200mAh充電するのに、電池が劣化するのがもったいないので、充電レートを半分に落としての充電です。

それにもかかわらず、温度が急上昇しています。

寸止め充電を検出したあたりから、充電している電流エネルギーの、ほとんどが、充電されるのではなく、熱に変わってるわけですね。

そもそも、発熱すると、電池が痛んでもったいない、という目的からは、完璧なところで、充電を止めているといえましょう(自画自賛)。

さて、効率からみれば、いいところで止めているのはわかりましたが、他にも見逃さざるを得ない点があります。

−eneloopの公称は、(typ)2000mAh、(min)1900mAhだけど、測定誤差じゃ?

−寸止めで、性能が出せてないのでは?もうちょっと、ぎりぎりまで充電したらんかい!

−効率が80%って、低いんじゃ。

以下、それぞれについて、講釈をたれます。

−eneloopの公称は、(typ)2000mAh、(min)1900mAhだけど、測定誤差じゃ?

寸止め充電した時と、その後、強制的に充電した場合について、実際の容量の測定値を表にしてみました。

(充電効率のグラフの寸止め満充電検出より、右にプロットした点の数値を書いただけ)

|

slot0 |

slot1 |

slot2 |

slot3 |

typ(2000mAh)に

対する平均割合 |

min(1900mAh)に

対する平均割合 |

| 寸止め |

1822mAh |

1814mAh |

1827mAh |

1831mAh |

90.0% |

94.7% |

| 200mAh追加充電 |

1872mAh |

1862mAh |

1877mAh |

1882mAh |

93.7% |

98.6% |

| 460mAh追加充電 |

1889mAh |

1879mAh |

1894mAh |

1899mAh |

94.5% |

99.5% |

まず、寸止め充電から、460mAh追加充電したところ、だいたい、66mAh程、充電すること出来ました。

で、公称容量の90.0%ってのを、94.5%まで、入った、ってことになります。

逆にいうと、まだ、94.5%の容量しか充電できていません。

この理由は、いろいろと考えられます。

1.もっと、追加充電しないと、定格容量の放電ができない。

一番単純な発想ですが、正しいかも、、、です。

ニッケル水素電池のJIS規格である、JIS-C-8708(2007)では、

(この規格は、日本工業標準調査会のページの、JIS検索のところから、C8708と入力すれば閲覧できます。)

2000mAhの定格容量の電池では、200mAhの充電電流で16時間充電した後、放電テストに入ることになっています。

これは、3200mAh充電するということです。

こちらでやったテストでは、追加充電の460mAhも入れて、だいたい2750mAh程度しか充電していません。

これについては、後日追加テストしたいなあと思っていますが、、、4の理由も見よ。

2.放電電流を、小さくしないと、定格容量の放電ができない。

これも、JIS-C-8708(2007)では、

200mAhの定格容量の電池では、400mAhの放電電流で5時間以上、1.0Vになるまで放電できなくてはならない。

とあります。

本実験では、500mAhで放電しているので、若干小さくなります。

3.回路の誤差

本回路のシャントレギュレーター(TL431の互換品)の基準電圧の誤差により、

40mAhぐらい、低い数字がでる可能性があります。

他にも、金属皮膜抵抗の誤差、とか、いろいろとありますが、、、

4.温度について

温度単独だと、違うと思うが、温度と、1で書いたこと(もっと追加充電すれば、、、)のあわせ技で、これは結構当たってるかも。

パナソニックの技術情報の、1ページ目の図2にある、充電効率を見ると、

温度が高い時(45℃)は、なかなか充電効率が悪いらしく、200%充電して、ようやく、100%の容量

を充電できるみたい。で、測定した今は、暑い暑い!

てなことで、これ、後日追加テストしたいと思ってるんですけど、冬になったら、やろうかなあ。

5.他にも

JIS-C-8708では、5回までやり直しが許される

→ これは、何回も、実験やってるので、違うかな。

ADコンバーターの解像度は

→ 放電電流測定値の為の電圧差0.25Vに対し、解像度は、0.8mV。

高々0.3%だし、引き算しているので、多く出る場合と少なくでる場合がある。

関係ないでしょうね。

とまあ、こんな感じですが、eneloopの公称である、typ(2000mA)に対して94.5%、min(1900mAh)に対して99.5%という結果については、「電子回路素人で、テスターだけで回路を作って測定している私を、今回は褒めてあげたいと思います(copyright

有森裕子)。

なんじゃそりゃ(笑)。

−寸止めで、性能が出せてないのでは?もうちょっと、ぎりぎりまで充電したらんかい!

ええっと、前の表を見ると、少なくとも、寸止め充電検出のあと、65〜68mAh充電できるのにしなかった。

と言うことになります。

そこで、寸止め充電、200mAh追加充電、460mA追加充電後の放電グラフを、パラパラ漫画してみました。

|

あと、当然、初期電圧電圧にも差があります。

さすがに、めいっぱい充電したら、初期電圧は高いよね。

ラジコンなんかで使うには、重要なんでしょう。

でもわれわれ一般人としては、むしろ、横にどれだけ伸びるかが重要。さっきも書いたけど、65〜68mAhしか増えないんじゃ、それほど、いいのかなと。

で、これ、性能出せてないですか?ま、普通の実用上は、全然問題ないレベルだと思います。 |

ちなみに、以下のような野望を今持っています。

1.だれか、純正のeneloopの充電器貸してくれい! どこまで充電してるのか見たろうやないか!

2.寸止め充電が終わった後に、もっと幅の狭いパルス充電(数十m秒程度で、実質200mAぐらい)をすると、

効率もよく、電池も痛めず、最後まで、充電できるかなあ。

3.2の内容をハードに組み込んでさらにもっと短いパルスにすれば、、、

さて、いつになるやら。1は、だれか貸してくれたら済むんだけど、2はソフト作らなきゃ。3は、、、、

というか、繰り返して言うけど、デジカメと自転車ライトに使うだけなので、これで十分、というのが本音です。(どうせ、デジカメに入れっぱなしだと、自然放電するので、そんなに追い込んで詰め込んでも意味がないです。

ただ、、、充電マニアとしては、これは、取り組むべき課題だあ!

−効率が80%って、低いんじゃ。

パナソニックの技術情報の、1ページ目の図2にある、充電効率を見ると、私の書いたグラフより、効率がかなり、いいです。

ただ、これ、「例」なので、なんともいえないなあ。

あとは、自分の回路の充放電電流の測定値を疑う、ぐらいしかないんだけど。

これについては、デジタルテスターでも買って、測定すれば、多少は、疑いは晴れるんだろうかなあ、、、

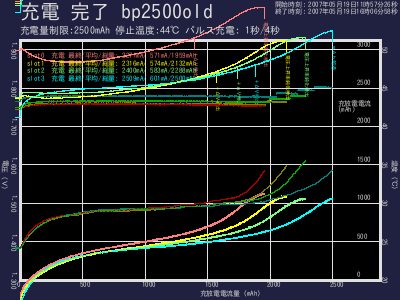

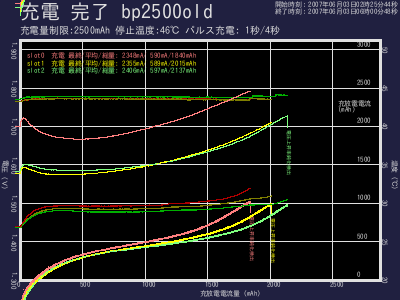

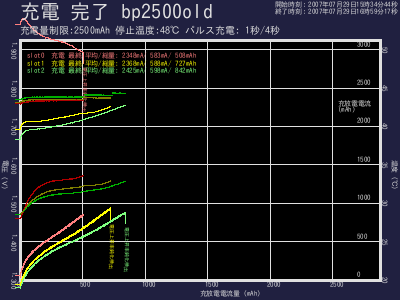

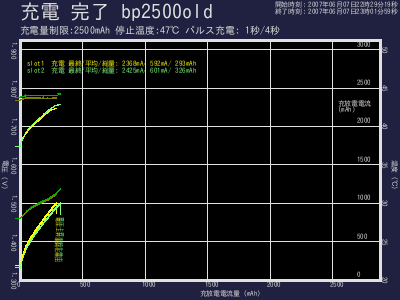

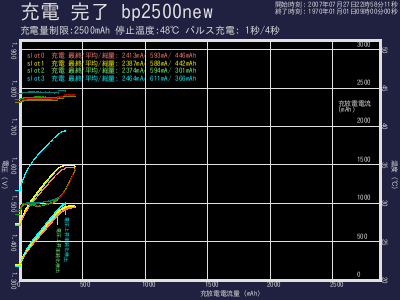

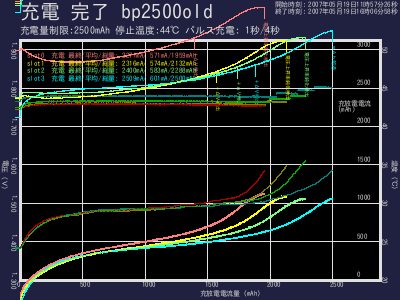

2.4.寸止め充電の充電量の評価。bp2500の場合(付、充電効率)

ええっと、私の使っている、better power battery の2500mAhというちょっと古い奴です。

皆さん、あまり興味ありませんか(笑)

一応、効率グラフ。

青の電池は、多分、電解液が少ないちょっとダメな子ですので、無視してください。

寸止め充電検出までは、ほぼ、効率80%で、寸止め充電を検出するといきなり効率が悪くなる点はeneloopと共通しています。

ただ、寸止め充電検出後の効率がさらに悪い。(eneloopは、460mA追加して、65mAhだったが、これは、400mA充電して、23mAhから38mAh程度。)

寸止め充電、200mAh追加充電、400mA追加充電後の放電グラフの、パラパラ漫画。

200mAh追加と400mAh追加の違いが逆転しているように見えますが、これは、充電時の温度の違いや、電池自体の不安定さ、等、誤差の範囲と思ってもらえればいいかと思います。

いずれにせよ、公称の2500mAhなんて程遠い話。

あと、数値をちゃんと書いとこうかな。

|

slot0 |

slot1 |

slot2 |

slot3 |

公称容量(2500mAh)に

対する平均割合(*) |

| 寸止め |

2218mAh |

2172mAh |

2172mAh |

2020mAh |

87.4% |

| 200mAh追加充電 |

2241mAh |

2205mAh |

2210mAh |

2077mAh |

88.7% |

| 460mAh追加充電 |

2240mAh |

2208mAh |

2200mAh |

2061mAh |

88.6% |

(*)電解液が足りないと思われるslot3を除く。

ま、こんなもんか。いえるのは、eneloopの時より、寸止め充電の後に、充電できる量が少ないと言うこと。

(寸止め検出における満充電後、無理やり詰め込んでも、23mAh〜38mAh程度しか、増えてない。)

あと、公称の2500mAhの88.7%にしか達してないのは、

この電池が、古いから、ということか、

この電池は、もともとそんなもんなのか、

不明。

3.まとめ

おそらく、公称2000mAhのeneloopを、本充放電器で測定したところ、1900mAh程度であるということかと思います。

これについては、本充放電器の測定の誤差の限界もありますが、今は夏だから、というのもあります。これは、また、冬になったら、測定しようと思います。

また、寸止め充電により、本充放電器での測定値換算で、1900mAhのところを、1825mAh程度しか充電していない、ということでしょう。これについても、また、冬になってテストしたいなあと。

ただ、自然放電のことも考えると、実用上問題ないので、このままでいい、という考え方もありますが、充放電マニアとしては、ちょっと追及したいところではあります。

さて、今後どうしようかな。

本充電器では、ぎりぎりのところで、充電を止めています。

本充電器では、ぎりぎりのところで、充電を止めています。