eneloop-Rリフレッシュの効果検証と、リフレッシュ必要性の検討(ニッケル水素電池充放電器)

改定履歴:

2008年9月14日 初期作成

サンヨーのeneloopは、2005年11月14日発売ですから、もう3年近くになります。

サンヨーのeneloopは、2005年11月14日発売ですから、もう3年近くになります。

これをリニューアルしたeneloop-Rも、発売されて、1年ぐらいでしょうか。

さて、一般的に、ニッケル水素電池は、数ヶ月に1回はリフレッシュしましょう、てなことが言われています(リフレッシュとは、1V程度まで深放電してから充電する、ということです。)。ニッケル水素電池をリフレッシュする、というのは、エネループ登場の前から使っているマニアな人にとっては、もはや常識とさえ言えます。その証拠に、リフレッシュ機能付きの充放電機の多いこと多いこと。さらに、放電専用の機器も、売れています。(これは、機能的にみて、高え、、、と個人的には思うのですが。)

一方、eneloopは、リフレッシュなんてしなくていい、と、メーカー側は、メッセージを発しているように思います。「買ってすぐ使える、取り扱いが簡単。」という謳い文句と、リフレッシュしなきゃならない、ということが相反することであったことが一番の理由だと思います。また、当初セットで発売している充電器に、そういう機能が、ついていなかったということからも言えます。

もちろん、従来のニッケル水素電池と比べ、リフレッシュしない場合での性能(特に維持電圧や、1.2V維持時間、という観点の性能)がよく、リフレッシュを行う必要性が薄れていることは事実です。しかし、必要性がない、もしくは、リフレッシュの意味がまったくない、というわけではありません。

#ちなみに、この点はこれまでの実験で明らかだと思っているので、本記事の主題ではありません。

本稿では、一般的な使用のされかたをしたeneloop-Rを用意し、リフレッシュすることによる効果を測定します。また、実際にどの程度の間隔でリフレッシュすればよいか、を検討することとします。

ただし、、、

あくまで、どの程度の間隔でリフレッシュすればよいか、については、あくまで、検討、推測、のレベルになってしまいます。ましてや、どの程度の間隔でリフレッシュすれば、電池が長持ちするか、という命題に対しては、答えは得られないどころか、ヒントさえも得られません。これを検証するどころか、このヒントを得るだけにしても、膨大、長期間の実験が必要で、お仕事で検証しない限り、無理かと。

コンテンツ

1.本稿で用いた、「一般的な使用のされかたをした、eneloop-R」について

2.リフレッシュ3回行った場合の放電性能の回復具合

3.新品に近い状態と、リフレッシュ3回行った状態との比較

4.通常に充電後1週間放置した電池の性能について

5.リフレッシュ時の充電特性の変化

6.まとめ

1.本稿で用いた、「一般的な使用のされかたをした、eneloop-R」について

毎回電池を使い切るような「リフレッシュが必要にならないような、一般的な使用の仕方」の電池を測定してもあまり意味がありません。本稿で用いるのは、「リフレッシュが必要になるような、一般的な使用の仕方」をした電池です。

一方、こんな充電器を使ってる人は、一般人ではない、ということもあり、なかなか、厄介です。特に寸止め充電してるあたりが怪しい。

電池マニアではない、一般人から借りる、というのが一番かもしれないのですが、それでは、使用履歴がわからず、意味がないという側面もあります。ま、このあたりは、仕方ないかなあと。

で、購入後の、この電池の使用のされ方は、充電履歴がきっちり残っています。こちらをご覧ください。

充放電日記生中継、eneloop-r2

この実験を始めたのが、2008年9月13日なので、それまでのデータを見てもらえれば、、、と。

なんていうのは、ひどいですね。ちゃんと、解説しましょう。

で、一般人の立場からざくっと、言うと、以下のような状態の電池です。

1.購入後、13ヶ月(2007年8月11日購入)、充電回数は、13回。

2.デジカメ(Pentax IST*ds)に入れっぱなし。旅行に行く前には、追い充電。

3.過放電等の電池を痛めるようなことはしていない。

4.リフレッシュは3回やった。

12ヶ月前 (2007年8月31日) ←購入後20日、製造後2〜3ヶ月

9ヶ月前 (2007年12月15日)

6ヶ月前 (2008年3月28日)

その後は、4回、追い充電。

ええっと、4の、「半年前にリフレッシュ、その後は、4回、追い充電。」の内容が重要ですね。

充放電日記生中継、eneloop-r2を、見てもらえればわかりますが、、って繰り返しゴメン。ちゃんと説明します。

1.半年前(3月28日)に、深放電(1Vまで)した。

2.その間6ヵ月間は、追い充電(満充電)を4回で、順に、結果として満充電にしたのですが、その時充電させられた量は、

(1)その30日後:4月28日:127mAh充電(4本の平均、以下同じ)

で、旅行で、撮影して、

(2)その4日後 :5月 2日:346mAh充電

で、デジカメに入れっぱなしで、たまに、ブログ用に写真とったりなんかして、

(3)その91日後:8月2日 :488mAh充電

また、デジカメに入れっぱなしで、たまに、ブログ用に写真とったりなんかして、

(4)その41日後:9月12日:340mAh充電

30分後、放電の実験を開始。

ということなので、測定した充電量を、放電量に換算(効率80%として計算)すると、

102mAh〜392mAh(自己放電含む)使っては充電、ということを繰り返したことになります。

2.リフレッシュ3回行った場合の放電性能の回復具合

前節で、こう書きました。

(4)その41日後:9月12日:340mAh充電

30分後、放電の実験を開始。

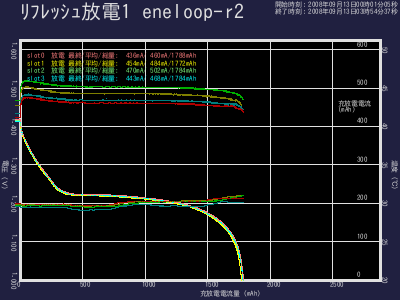

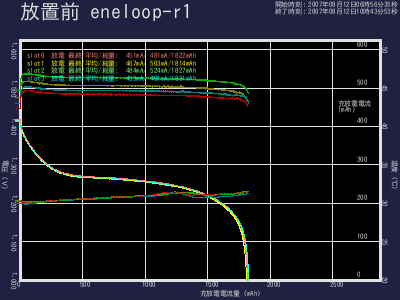

この放電の様子のグラフです。

つまり、通常、リフレッシュというと、放置した後や通常使用した後の、放電から始めますが、今回の実験の目的は、「リフレッシュの効果」ということなので、まずは、満充電して、そこから、放電し、その放電グラフを、いろんな状態の放電グラフと比べることにします。

|

300mAh使ったあたりまで、電圧が急降下しています。その後、1.2Vをキープしているのが1250mAhぐらいまで、続いています。

半年間、リフレッシュをしなくても、そこそこ使える(どころか通常に使える)のは、これを見ても、わかると思います。

また、最初の300mAh使った後が、いわば、「不活性になってる部分」と言えましょう。

|

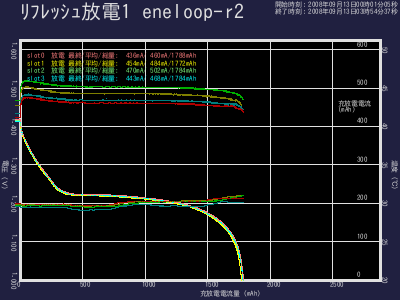

本実験では、この後、充電→放電を、4回繰り返しました。その際の、放電のパラパラ漫画。

|

リフレッシュ放電1というのが初回の放電、2というのが2回目の放電ですので、リフレッシュ放電1というのが、リフレッシュしていない状態の電池の性能、リフレッシュ放電2というのが、リフレッシュを1回したときの電池の性能を表していることになります。

拡大静止画像表示:

|

リフレッシュ放電1のグラフと、リフレッシュ放電2のグラフが大きく異なり、1.2V維持容量も大きく回復しています。それに比べ、リフレッシュ放電2、3、4の差はそれほどありません(が、わずかながら着実に回復しています。)。

1.0V維持容量に関しては、ほとんど、差がありません。(1回で、若干回復してますが。)

維持電圧(つまり、グラフの高さ)については1回放電すれば、ほぼ回復、回復しきらなかったものが、2回目以降の放電では、少しづつ回復している様子が見て取れます。

定量的に書けるものも含めまとめると、

○1.0V維持容量は、

一回目のリフレッシュで、1782mAhから1827mAhと若干(45mAh)回復。

それ以降は、まったく回復しない。(というか、1回目のリフレッシュで完全に回復)

○1.2V維持容量については

リフレッシュしていない状況では1250mAh、

一回リフレッシュすると、1500mAhで、大きく回復。

それ以降は若干しか回復しない。

○維持電圧については、

1回のリフレッシュでほぼ回復。

それ以降は若干しか回復しない。

なお、2回、3回の放電で、収束していません。つまり、この後、放電すれば、まだ回復する余地を残しています。

これ以上、実験は繰り返しませんでした。(これに対する考察は後述)

ここでの結論としては、

半年間リフレッシュせずに、追い充電している電池は、1回リフレッシュすることにより、ほぼ、不活性化が回復する。

3回続けてリフレッシュすると、残りの部分が若干づつ回復する。

ただ3回では、わずかながらではあるが、もとの性能には戻らない。

となります。

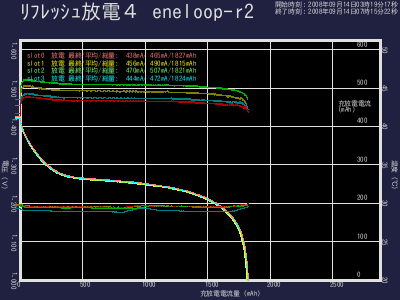

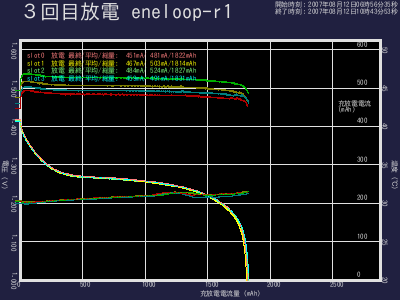

3.新品に近い状態と、リフレッシュ3回行った状態との比較

左が、リフレッシュ3回終わった後の放電グラフ。右側が、開封後に放電→充電を繰り返した3回目の放電です。

(右側は、電池セットが違いますが(完全に実験用(笑))、8本セットで買ったので、特性はほぼ同じはずです。また、充電、放電間の休憩はすべて30分です。))

どうでしょうか。ほとんど同じと言っても良いかもしれませんね。つまり、半年ぶりのリフレッシュで、ほとんど新品同様に回復している、ということ。

細かいことをいうと、、、

1.2V維持容量、および、維持電圧は若干左側の写真のほうが劣りますが、前節で、でも書きましたが、左のリフレッシュのほうのグラフは、回復が収束していない、つまりまだ回復の余地があるので、あと何回かリフレッシュを続けて行えば、右側の新品同様の状態にかなり近くなると予想できます。

1.0V維持容量については、平均で、1822mAhと、1823mAhで、同じと言っていいでしょう。

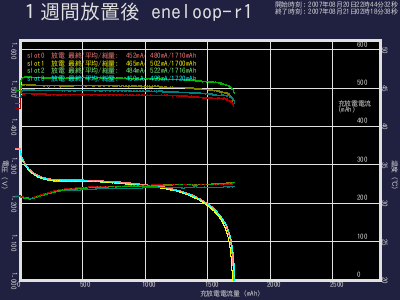

4.通常に充電後1週間放置した電池の性能について

以下に、通常に充電後1週間放置した電池と、充電直後(30分休憩は同じ)の比較を載せます。

今回の実験とは、関係ない?ですね。

なぜ、これを持ち出しているのか。

充電後1週間しても、自己放電はたいしたことないねー、ということが言いたかった時の実験結果です。

で、私の心が読めるでしょうか(笑)。

なにを言いたいかというと、

「充電後、1週間放置してもたいした事ないんだけど、それでもこれだけ差がありますよ。

半年ぶりにリフレッシュして、1回のリフレッシュでは、完全には回復しない、といっても、ぜーんぜーん無視していいレベルじゃないの?」

ということです。(右の写真は3回続けてリフレッシュしたものですが、1回のリフレッシュでほぼこの状態になることは前節で述べました。)

別の言い方をすると、半年使った電池は1回リフレッシュするだけで、実用上問題ないんじゃないの?それどころか、それでもやり過ぎじゃないの?

ということ。

で、これとこれを比べてみてもいいのかな。

右が、1週間放置したときの放電グラフ(再掲:上と同じ)、右が、半年間リフレッシュしてなかった時の放電グラフ(再掲:このページの最初のグラフ)。

たった一週間放置するだけで、左の写真のようになるんですよー。それなら、半年リフレッシュしなかったときの右のグラフでも、問題ないような。

リフレッシュなんて半年に1回でも、やり過ぎ(というのは言いすぎだけど、そういう感じはしませんか?ということ。)。

(なお、一概に、そう言い切れないということについては、まとめで述べます。)

5.リフレッシュ時の充電特性の変化

せっかく、充電中のグラフも、あるので、パラパラ漫画にしてみました。

(あまり、本論には関係ないあたりですので、この節は、無視してもらっていいです。)

|

リフレッシュ充電1は、1回目の放電の後の充電のことです。

いつもどおり、1秒充電(2Aほどで)、3秒休止を繰り返しており、

電圧を示す2本の線は、上が、充電中の電圧(1秒)、下の線が休憩中電圧(3秒)です。

拡大静止画像表示:

|

1回目、2回目、3回目、4回目と、若干ですが電圧が高くなっていきます。

若干づつですが、充電においても、リフレッシュを繰り返すことにより、電池の起電力がわずかに回復してゆくことが、検証されているということかと。。

1回目でも、すでに1回目の放電をした後なのもあり、回復は、すでにほとんど終わっている、ということで、若干の回復がグラフからは見えるだけ。

6.まとめ

リフレッシュが必要かもしれない使い方、というのは、私のようなパターンが多いのではないかと思っています。

一ヶ月から、3ヶ月に1回、なんとなく追い充電する。

旅行前に、追い充電する。

つまりは、電池を使い切るタイミングが、ほとんどない、という感じ。

毎日のように、電池を半分以上使って、毎日のように追い充電する人は、いるのかな。

ただ、そういう使い方だと、わざわざリフレッシュなんて、しなくても、通常使用で、リフレッシュができてる可能性も大きいように思います。

で、ここでわかった事実は、

1.半年間、リフレッシュをしていないeneloopは、不活性化が起きている。

ただし、その不活性化の程度は、たいしたことはない。

#たいしたことない、というのは、若干主観が入ってますので、その程度はグラフを見てください。

#あえて言うと、放電終止電圧が通常の機器を使ってる場合は、問題ない程度。

#もっと、一歩進めていうと、不活性化が問題になる使い方をしている人も、まったく問題ない程度。

2.半年間、リフレッシュしていない程度では、1回のリフレッシュで、ほぼ、回復する。

#ほぼ回復、というのも、若干主観が入ります。これも、程度は、グラフを見てください。

#あえて言うと、どんな機器を使っていてもほとんど気づかない程度。

とまあ、たいした事実は分かっていません、というのが結論かなあ。

現実的には、通常の機器を使う限り、半年に1回リフレッシュ、、、、で十分かと。

1年に1回でも、いいんじゃないのかな、、、、と。

ただし!

不活性化による性能劣化は、リフレッシュすれば直る、、、ということが、ほんとに正しいかどうかは、、、わかりません。

不活性状態が、リフレッシュしないと、本気で不不不活性、とかになって、不可逆的な劣化になるとか、いう可能性は否定できていません。つまり、定性的に言われている、「不活性化は、リフレッシュで直る。」ということは、所詮程度問題の可能性もあります。

実際問題、JIS−C8708では、50回に1回リフレッシュしてるし。

パナソニックの技術資料によると、電池の放電深度を浅くすると、電池のサイクル寿命は、飛躍的に伸びる、となっています。

つまり、この資料のこの部分だけを盲目的に信じれば、リフレッシュなんてしないほうがいい、という結論になってしまいます。

逆に、1000回使用できる、ということですが、実は、JIS-C8708では、深放電は、50回に2回しかしないので、深放電40回で寿命、、、という考え方もあります。ま、現実は違うでしょうが、そういうことも考えなきゃ、ってこと。

つまり、リフレッシュの頻度を多くするほうが、寿命が長くなるか、短くなるかは、、、、わからん、ということ。

あと、JIS-C8708では、50回に一回、リフレッシュする仕様になっており、つまりは、リフレッシュを50回に1回行うのが、結果的に長寿命になる、というようにチューニングされてる、という可能性もあります。

なお、JIS-C8708では、50回目の、容量確認の前の49回目にリフレッシュしています。つまり、50回目は、容量測定。49回目は、そのためのリフレッシュということ。この考えでいくと、リフレッシュは電池の寿命を伸ばすためにするわけではなく、電池の性能を元に戻すためにやっている、、、、というのは、普通の考え方だと思います。

まったくリフレッシュしない電池の使い方が電池を痛める可能性は、、、わかりません。

逆に、(eneloopのように、不活性化が少ない電池の場合は特に、)リフレッシュしないほうが、長持ちするかもしれません。

で、結局の結局、「分からない」というのが結論のような気がします。

これは、個人的な推測なのですが、一般使用の場合、50回に一回リフレッシュする、というより、

3ヶ月に1回リフレッシュする、といった使い方が多いと思います。また、電池の不可逆的劣化だけでなく、可逆的劣化も、回数より、むしろ、期間や季節変化が問題になるのではないでしょうか。

つまり、不可逆的劣化だけでなく、可逆的劣化も、JIS-C8708のようなサイクル寿命による劣化より、3年経ったら劣化した、というような期間による劣化や、冬を越したら劣化した、という、季節の温度変化による劣化のほうが大きいのではないでしょうか。

JIS-C8708では、テスト効率の点もあるのでしょう。こういったテストは、ほぼ含まれていないに等しいです。

で、話はそれましたが、結局、私はどうするかの結論としては、

なんか、わからんが、半年に1回ぐらい、リフレッシュしとこうかなああああああ、、、

ただし、2回続けてリフレッシュするメリットはない!、というのは、正しいかも。

あと、特に使う予定がないときは、冬を越した後にリフレッシュをするのがいいのかなあ、、、

ということかと。

繰り返しますが、これらも、実験で試すのも、大変なので、しません。

追伸:

去年12月から充電して放置している電池が8本(eneloop を4本と、eneloop-Rが4本)あります。

これ、12月になったら、容量を測定しますが、その時に、やはり、リフレッシュのテストもしようかと、、、

(今回は、容量測定するのが、目的なので、放電から入りますので、ちょっと違う実験になります。

あ、そうだ、2本づつ、放電から入る実験と、充電から入る実験やろうかな、、、)

お楽しみに! (してないか誰も(笑))

サンヨーのeneloopは、2005年11月14日発売ですから、もう3年近くになります。

サンヨーのeneloopは、2005年11月14日発売ですから、もう3年近くになります。