パソコン制御ニッケル水素電池充放電器では、簡易的な定電流回路で、充電、放電を行っています。

一方それを補うために、充電電流、放電電流が、測定できるようになっています。

ここでは、簡易的な定電流回路の、定電流特性を調べ、それを補う電流測定についての精度を調べることが目的です。

1.本充放電器の定電流回路について

2.充電電流測定

3.放電電流測定

4.電池の公称容量と、測定容量について

上記のような回路で、充放電していますが、見ての通り、簡単な、定電流回路です。

ただ、正確な定電流回路とはいえません。

ただ、その代わりに充放電電流を測定できるようになっています。

以下、充電回路のほうで説明しましょう。

充電電流測定の絶対的な誤差について:

0.125Ωのところの、電圧差を測定して、その電位差から、電流を計算するようになっています。

0.125Ωのところは、誤差±1%の、金属皮膜抵抗を8本並列につないで、0.125Ωにしています。これ、誤差±1%といっても、実際には、90%が、±0.2%程度に収まっていると推測しています。(DAコンバーターを作るため10kΩの抵抗を選別した時のデータからの推測。ハードウェアを参照。)

これを、8本並列にしているわけですから、実際には、かなり、正確な0.125Ωになっているのではないでしょうか。(放電回路のほうは2本並列)

(余談:10kΩの抵抗の誤差は、テスターと、オペアンプを使って、0.0025%(0.25Ω)単位に測定できました。まあ、相対的にしかできませんが。ところが1Ωの抵抗を選別するのは、テスターとオペアンプだけだと、考えるだけで大変そうです。0.1%単位でも選別できればいいので、できるかなあ。)

なお、電圧の測定値(つまり、DAコンバーター)は、かなり正確だと思っています。これも、いろいろ考えた、抵抗の配列になってますので(うまくいえてないですが、これもハードウェアを参照。)多少の誤差はあると思いますが、まあ正確だと思ってます。(なんじゃそりゃ。)

(ええっと、説明しきれないことを承知で書くと、0Vから3.33Vの範囲を測定できるDAコンバーターなんですけど、その半分のところの、1.66Vのところの段差が正確になるように、次に、その半分の、0.88Vと、2.56Vのところの段差がその次に正確になるように、というような抵抗の配置をしたので、絶対値は、割と正確だと思ってます。実際にも、以降示すグラフで、1.66Vのあたりでの測定値は滑らかになってます。1.458Vあたりの測定値に、若干滑らかになっていないのが見えますが、これは、7/16のところです。)

また、ADコンバーターで測定した電圧は、ソフトウェアで、2.5Vのシャントレギュレーター(TL431の互換品)との比率で、電圧を求めているのですが、この誤差はダイレクトに効いてきます。これ、データシートとかみると、−2%から+1%ぐらいあります。これが、一番大きいかも。

だって、公称容量の2000mAhのエネループを測定するのに、測定値は、1960mAh〜2020mAhまでずれる、ということですから。

(これを正確に測定するのは、俺の持ってる機材じゃ、やっぱり無理かな、、、)

回路間の偏差について:

電流測定用以外の抵抗は、誤差±5%の、炭素抵抗や、セメント抵抗です。4本の電池を充電するわけで、4つの同じ回路があるわけですが、相互間の違いのうち、一番大きいのは0.68Ωのセメント抵抗の固体差と、トランジスタの個体差だと思います。(放電回路のほうは、セメント抵抗ではなく、1%誤差の金属皮膜抵抗2本の並列なので、誤差は少ないですけど)

これらの誤差は、そこそこのものだと思いますので、回路間の測定結果を比較するには、それなりに考えないといけません。

充放電の進行による、定電流特性について:

これは、充電回路と放電回路で、かなり違うと思われます。

充電のほうは、5Vの電源を使っています。だいたい、2.4A流れるので、0.125Ωの測定用の抵抗の電位差は、0.3Vですから、4.7Vの電圧を、定電流実現の為に、つかうことができます。別の説明をすると、充電時の電池の電圧が仮に1Vから2Vに変化する場合、2SB1642のトランジスタは、定電流を実現するために、3.7Vから2.7Vの範囲で電圧を調整できるわけです。

一方放電のほうは、これほどののりしろはありません。電池の電圧である、1.0V〜1.4Vから、電池電圧測定の抵抗の電位差である、0.25V(0.5Ω×500mA)をひいた、0.75V〜1.115Vをそのまま定電流実現のために使うことになります。

以上を踏まえ、実際に、この回路の定電流特性、及び充放電電流測定値の正確性を、評価していきましょう。

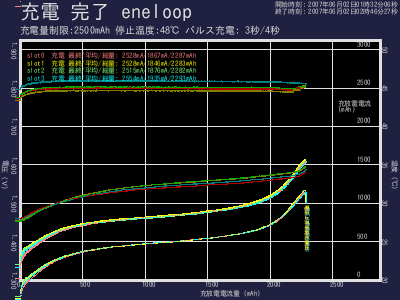

充電は、1秒充電、3秒休止、というように、パルス状にしておこなっています。4本のeneloopを、充電した結果です。

で、新型eneloop(eneloop-R)、2ヶ月前に製造されたものを、特性を整えるため、放電→充電→放電→充電 とした、2回目の充電のグラフです。

(各充放電の間には、30分の休憩を入れています。)

充電の条件を変えて見ました。

3秒充電、4秒停止、という条件で、ちょっと前に、旧型eneloopを充電したものです。

|

トランジスタが冷える暇がないので、温度が上がり、その結果hfeが上昇して、電流がおおきくなっているのがわかります。 |

前項の充電の後、30分休憩したあと、放電したものです。

既にグラフとして示していますが、新型eneloop-Rの、放電できた容量は、以下の通りでした。

| slot0 | slot1 | slot2 | slot3 |

| 1822mAh | 1814mAh | 1827mAh | 1831mAh |

これの原因の1つは、本充電器が、充電を寸止めしているからです。

ええっと、この話は、奥が深いので、こちらの、寸止め充電と充電効率を参照、

結論からいうと、

おそらく、寸止め充電していなければ、あと75mAhぐらいまで充電できる。(本充電器の測定値で1900mAhぐらいまで)

のこり100mAについては、本充放電器の測定誤差もあるし、JIS規定での400mAhで放電していないという理由もある。

ということでしょうか。