2008年12月7日: 初期作成

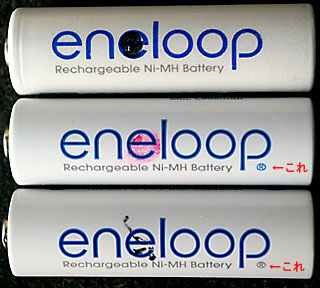

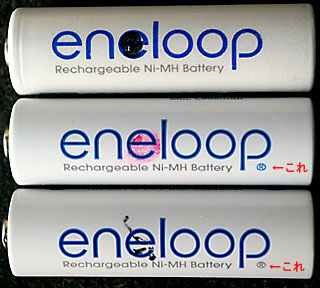

右の写真の、eneloopですが、パッケージに違いがあります。

上が初期型。

中が、eneloop-R (気の迷いさん命名)

下が、eneloop-Rgrey(私が勝手に命名)

です。Rの文字が、灰色になっています。いつから、変わったんだろう?

さて、eneloop-Rgreyのパッケージが変わったことは、見て分かるのですが、実際には、ロットごとの性能の改善、改悪(低コスト化に伴う)は、常に行われているでしょう。

果たして、eneloop-Rと、eneloop-Rgreyには性能面の差はあるのでしょうか。

以前のレポートで、eneloopと、eneloop-Rでは、若干の差があるかないか、微妙な結果が出た、とレポートして、ほぼ1年になります。

結論からいうと、今回は、明らかに、有意な差があります。

さて、実験結果の発表!

目次:

0.はじめに

1.購入直後の状態(買ってすぐ使える?)

2.放電特性

3.充電特性

4.容量と充電効率

5.まとめ

充電、放電方法

自作の、パソコン制御ニッケル水素電池充放電器で、充電放電をしています。グラフの見方

1.放電条件: おおよそ500mAの、おおよそ定電流放電

1Vを下回ると、放電を停止しています。

2.充電条件: おおよそ2400mAの、まあまあ正確な定電流放電、1秒充電3秒休止の繰り返し

−ΔV検出よりちょっと前に充電は寸止め。(寸止め充電と充電効率の評価参照)

(記事中に強制充電と書いた場合は、満充電のチェックはしていません。)

おおよそ、っていうのが、どれぐらいおおよそなのかは、話が複雑なので、

1.定電流充放電特性と充放電電流測定値

をご覧ください。

充電、放電の間は、すべて、30分間の休憩をはさんでいます。

slot1電圧 slot2電圧 slot3電圧 slot4電圧

slot1温度 slot2温度 slot3温度 slot4温度

slot1電流 slot2電流 slot3電流 slot4電流

つまり、同系統の色は同じスロット。明るいのが電圧、暗いのが温度と充放電電流です。 あと、測定はすべて1秒置きにプロットしており、例えば、1秒/4秒というのは、 1秒充電して、3秒休止、という意味です。なので、充電中の電圧を1回と休止中の電圧3回がグラフに表示されており、充電グラフの休止中のほうは、線が太く見えます。(拡大すれば、3本の線が見えます。)

実験の条件:

1.開封直後から、「放電→30分休憩→充電→30分休憩」 を3回繰り返しています。

開封直後から3回の放電をパラパラ漫画してみました。

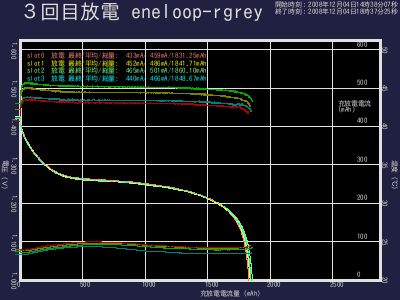

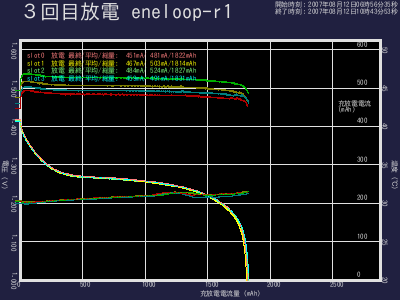

さらに、eneloop-rの同じ実験のグラフ(右側)をのせますので、比較してもらえばと。

|

|

| 停止画像拡大:開封初回放電、2回目放電 3回目放電 | 停止画像拡大:開封初回放電、2回目放電 3回目放電 |

右側のeneloop-Rは、製造後2ヶ月ですが、左側のeneloop-Rgreyは、製造年月が不明です。

同じeneloopですので、傾向は同じで、かってすぐ使える、という大きな特徴は変わらないのですが、

ただ、グラフから見ると、eneloop-Rgreyのほうが、開封初回放電について、

維持電圧が低い、1.2V維持時間が短い、

末期のストンと電圧が落ちかたが緩やか

なのがわかると思います。

(2回目、3回目となっても、その傾向は残りますが、これは後の放電特性に議論を移すことにします。)

eneloop-Rgreyのほうの製造年月が分かりませんので、はっきりとはいえませんが、

eneloop-Rは開封直後平均1689mAhが、3回目には、1845mAh( 3回目に比べ初回が93.4% )

eneloop-Rgreyは開封直後平均1704mAhが、3回目には、1823mAh( 3回目に比べ初回が91.5% )

という事実から、

eneloop-Rgreyのほうが、eneloop-Rより、維持電圧は大きく減っているが、容量はそれほど減っていない

ということがあります。

ということは?

1.eneloop-Rgreyは、電圧の降下(不活性化)が大きい。

2.実は製造後長い期間が経っている。

まあ、自己放電テストを詳しくやれば、判明するのでしょうが、、、、残念ながら、この電池借り物なので。

ただ、他のさまざまな実験結果から類推するに、1が正解だと思います。

(このあたりは、手抜きの説明をすると、eneloop-Rの3ヶ月間放置結果より、eneloop-Rgreyの初回放電結果は、電圧は高いが容量は少なかった、という結果から、想像している、ということです。)

eneloop-Rgreyは、eneloop-Rと、確かに特性が違う電池であることは、言えるのでは、というところでしょうか。その傾向を踏み込んで書くと、

放置した時の、不活性化が、若干大きいかな?それとも、放置した時の、容量減少が若干少ないかな?もしくはその両方?

放電末期のストンと落ちる傾向が若干弱め。(放置したときにその傾向が若干大きくでる。)

という感じでしょうか。

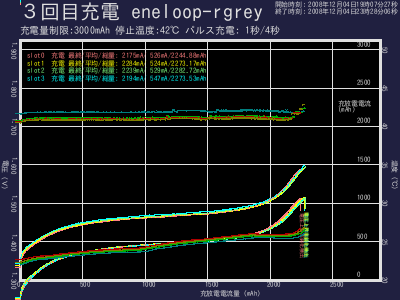

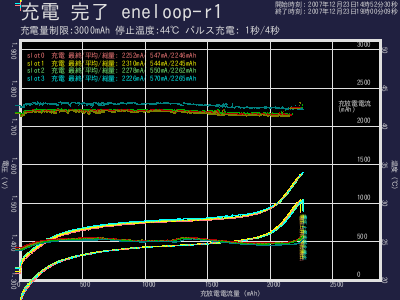

開封後の3回の充電グラフも一応載せておきます。また、同等のeneloop-Rの結果も右にのせます。

|

|

| 停止画像拡大:開封初回充電、2回目充電 3回目充電 | 停止画像拡大:開封初回充電、2回目充電 3回目充電 |

特性の回復は、「ほとんど同じで、ほぼ一回で回復している。」ですね。あまり、見るべきところはありません。

充電特性自体のeneloop-Rとeneloop-Rの違いがあるようには見えますが、これは、、、「3.充電特性」で述べます。

|

|

既に、開封後3回放電のところで言ってしまいましたが、ほぼ同じだが、違う点が2点

1.放電末期のストンと電圧が落ちる傾向が若干和らいでいる。

2.容量がわずかに増えている。(4本の平均で、1823mAhから、1845mAh)

1の傾向自体は、デジカメ等の、残容量表示を当てにする人にとっては、若干のメリットかもしれません。

(ただ、そのチューニングと同時に不活性化が大きくなってしまったのであれば、「本質的な性能」は低下した、ということになりますが。)

2.については、「4.容量と充電効率」で詳しく述べます。

|

|

これは、ほとんど同じ、というべきでしょうか。

ただ、若干、内部抵抗が大きくなってしまったようにも思います。

、、、うーーん、、、ただ、これは、温度の違いによるもが大きそうですね。

パソコン制御ニッケル水素充電器では、既に述べたとおり、寸止め充電をしているわけですが、その寸止め充電の状態から、200mAh 460mAhを強制的に充電してみて、どこまで容量が伸びるかを測定しています。この実験の、詳しい内容は、寸止め充電と、充電効率の評価

をご覧ください。

さて、上のグラフからは分かりにくいでしょうか。460mAh追加充電したときの容量が、

eneloop-Rが平均1890mAhなのに対し、

eneloop-rgreyは1938mAhと、

48mAh(2.5%)増えています。

ま、増えるのはいいことなのですが、、、

注:パソコン制御ニッケル水素充電地の、充電容量の測定値については、偏差があります。

ただ、相対的な測定誤差は、非常に少ないので、容量が、2.0%増えた、というのは、かなり正確だと思っています。

このあたりについての詳細は、1.定電流充放電特性と充放電電流測定値を参照してください。

さて、ここまでの実験では、明らかに、eneloop-Rと、eneloop-Rgreyには、明らかに特性の差があるように思えます。

ただ、いずれにせよ、4本しか調べていない上に、自己放電実験をしていないので、断定ではないことは、当たり前の話として前置きしておいて、、、

比較的はっきりしているのは、以下の特性です。

1.容量が、2.5%増えている。

2.放電末期のストンと落ちる落ち具合が、緩やかになった。

さまざまな状況証拠から、推測するのは、

3.放置による不活性化は若干早いかも。

あと、あくまで感触で、本文中では述べませんでしたが、

4.電池間のバラツキが若干大きくなってきたかも。

ということでしょうか。

想像するに、

1、2、3,4の特性は、ひょっとしたら微妙な不純物を減らしたことによる必然の特性変化かなあ、、、、

なんて思ったり、

それは、実は、製造コストダウンの結果かなあ、

(微妙に混ぜる、高価な不純物元素の量を減らしているとか、、、

ある程度の性能を保証するための、手の抜き方、コストダウンの仕方が分かってきたとか、、、)

それとも、なんらかの微妙な不純物を混ぜることに対して、なんらかの問題が発覚したのか、、、

とか思ったりしますが、まあ、邪推の範囲を出ません。

いずれにせよ、現時点でもまだまだ、eneloopは、素晴らしい電池であることは、変わりないと思います。

ただ、今回の特性の変化は、少なくとも私の好みとしては、マイナス、と言えます。

また、そう思う人のほうが、世間には多いように思いますが、どうでしょうね。